一脱成名的背后是心酸?韩剧再挑战大尺度,借情色电影揭露娱乐圈

现实远比虚构更残酷。《爱麻夫人热映中》以极具讽刺性的幽默,把韩国娱乐圈复杂的生态一层层剖开。不只是重口味的演出,更在六集短剧里,把资本操控、女性处境、权力游戏全盘托出。它打破了观众的幻想,直指那些华丽光鲜背后的肮脏交易和无力反抗。

在上世纪八十年代,韩国电影也曾与港片一样混杂着情色与暴力。郑嬉兰这位艳星本已拥有耀眼成绩,但现实并不会因为她的名气而温柔相待,她依旧被经纪人推上《爱马夫人》的选角席。她拒绝,愤怒,甚至公开对抗,却终究配合,公司让她以女二的身份帮新人申珠爱撑场。

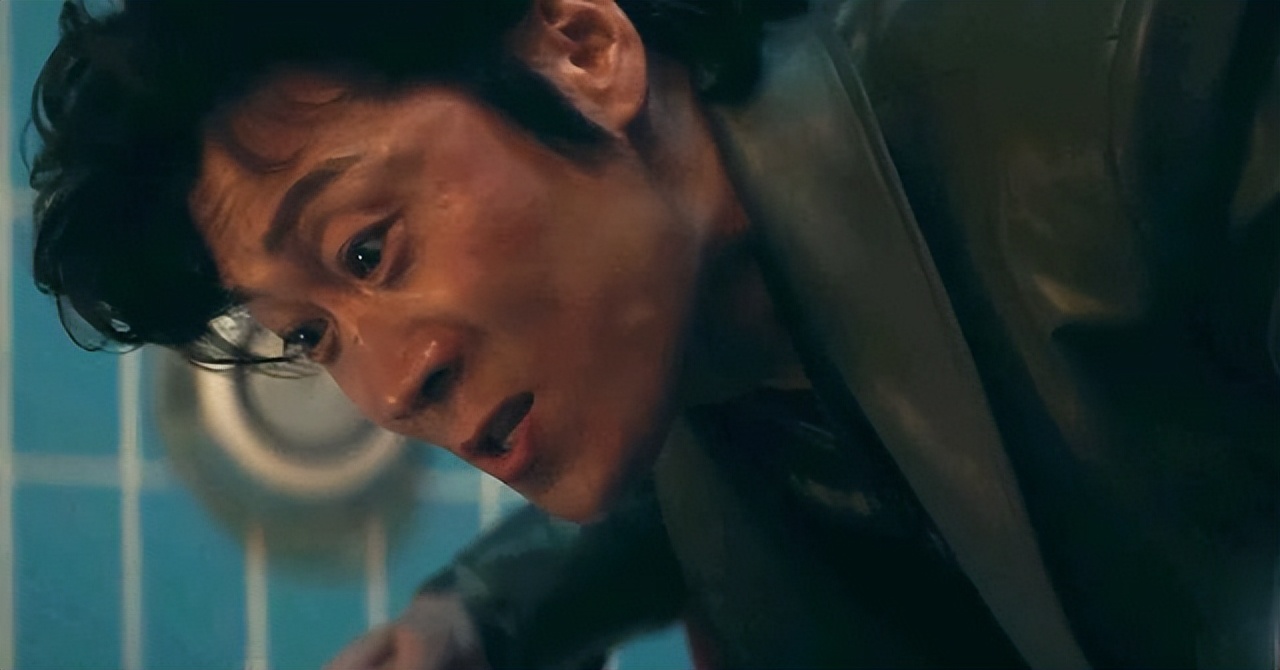

申珠爱的初登场像是肉食者的宴会。她被要求脱衣接受搜身,签署保密协议,然后走进酒会,面对那些早已布好局的权力人士。看似高端,其实只是在明码标价地挑选牺牲品。这种场景,绝不只在韩娱发生,全世界娱乐圈都把演员当做商品来利用,只是套路和包装层出不穷。

即便有流量有资本,没有人能真正跳出这只看不见的笼子。郑嬉兰努力争取有深度的角色,却总被经纪人以合同、资源威胁,甚至硬生生将她喜欢的剧本截胡。当公司需要,她就被拿捏;当她不听话,那些机会瞬间变成工具,任意操控与剥夺。

导演和创作团队想为女性争取自我表达,可在大老板眼里,要的只是话题和票房。就算耗尽心力改剧本,加进女性思想解放和真实欲望探索,经纪人的一刀剪辑、一番恶意配音,可以把电影完全改变成彻头彻尾的午夜卖肉片。艺术在资本眼里不过是用来牟利的消费品。

各国影视审核机构都让创作变得离奇。比如剧本里香肠、马等元素都因奇妙理由遭到删减,不仅是限制裸露镜头,就连常规台词也屡受刁难。广电的畸形审查其实全球都有,“打码”与政治正确时刻干预艺术表达,让创作者只能不断变通。

剧中导演渴望用喜剧和“无厘头”风格突破底线,但那最后成品靠边球太多,令人发笑又感到悲哀。从某种层面来看,无论影片如何包裹“深度”或挑战社会禁忌,最终决定权都不在创作者手中,而在那些有钱有权者的手里。

当郑嬉兰面对申珠爱时,她嘴里的讽刺其实满是恨铁不成钢:不希望新人像她一样被卖,却无力阻止。女人彼此轻蔑,有时是自保,也是一种本能防御。但真正的互助从共同抵抗不公开始,她们并肩作战才让故事出现转机。

青春期、性成长这些原本应自然坦荡的过程,却总被外界异化为羞辱和畸形。导演笔下申珠爱的自我厌恶,是无数女孩成长中的共鸣。从郑嬉兰引导新人欣赏自身到现实中两人携手反击舆论流言,这种女性“救赎”既展现了力量,也暴露出环境无法根治的伤害。

申珠爱的“骑马红毯”,不只是姿态,更是一次宣战。“我当过舞女,那又怎样?”用行动回击恶意报道,将嘲笑变为荣耀。在大众聚焦角色故事时,她自己用高调方式说出了无数默默承受的女演员心声,不委屈、不认命。

但戏剧里的勇敢,并不保证现实的胜利。郑嬉兰颁奖礼上揭穿权色交易后遭到围堵,命悬一线。申珠爱策马而来,将她救走。这个画面如戏中结尾互为照应,意味深长——勇气只能带来暂时自由,而复杂系统不会因为一次冒险彻底变革。

最终郑嬉兰为了救身边人而交出交易证据,保住了自己的性命,但也从公众视野消失。不是被打造成超级英雄,也未落得悲惨下场,她变成了无声者,只能远远关注申珠爱从新人变明星。理想和现实间,没有简单的赢家或输家。

这种结局,也许最贴近娱乐圈真实面目。有些人抗争后消失了,有人用一身伤但迎来了光明;更多人还在权力之下沉默或挣扎,个体始终不是体系对手。这也是全剧里最刺痛、最难处理的部分:勇敢的人并不会总有好的结局,他们只是别无选择地提醒后来者,真相并不美好。

剥开层层包装,不同角色都很难真正获得解脱:导演有理想但向金主妥协,经纪人精于算计但也未必真正掌控,公司所做都只为利益最大化,而演员注定成为流水线上的商品。女性只有在相互庇护时才能获得些许自主,否则尚未发声便已被淹没。

站在观众视角,我们往往只看到红毯光鲜,却忽视台下每一场竞技背后的买卖与输赢;站在演员视角,每一次脱身皆是负重前行,为了工作、梦想,也是为了彼此抗衡环境中的无形暴力。这是故事真正想揭示的矛盾:体制保障不了个体,但个体可以尝试改变彼此,并将勇气传递下去。

如果你只看到情节中的撕裂与冲突,那剧集的“麻辣”只是表皮。它把娱乐圈权力结构、女性自我觉醒、艺术与资本冲突做了完整拼接,让观众反复质问:既然现实不完美,那该如何继续反抗?可能没有绝对答案,但勇气和团结本身,就是最珍贵的幻想。